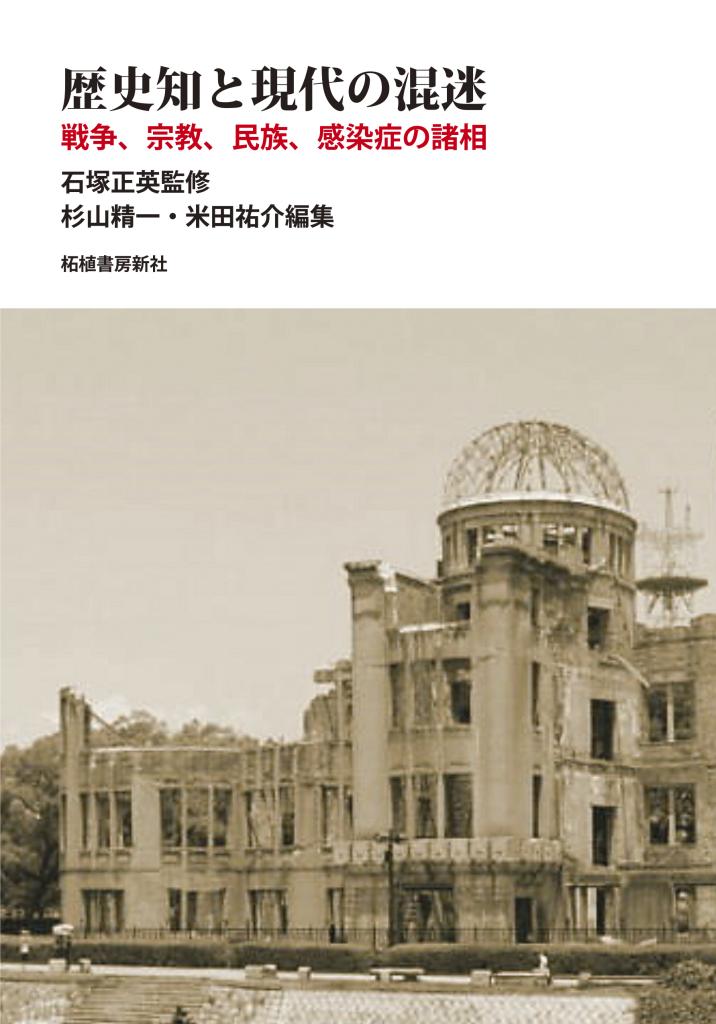

歴史知と現代の混迷─戦争、宗教、民族、感染症の諸相

書名:歴史知と現代の混迷

サブ:戦争、宗教、民族、感染症の諸相

監修:石塚正英

編集:杉山精一・米田祐介

A5版上製272頁

ISBN-13:978-4-8068-0786-5 C0030

定価3200円+税

発売日:2025年10月23日

本書は、歴史知研究会設立25周年を記念して編まれた星たちである。四半世紀という時間に注目しよう。その長さは独特だ。それは、故人を知る者の何割かが死に、何割かが残り、彼をまったく知らぬ者が生まれその最初の者たちが彼について何事かを語りうる年齢に達するという時間である。はからずも、本書は四分割の星座群をなす。

執筆者紹介

【監修者】

石塚 正英(いしづか・まさひで)1949年新潟県生まれ。

現在 東京電機大学名誉教授。

著書 『価値転倒の思索者群像―ビブロスのフィロンからギニアビサウのアミルカル・カブラルまで』(柘植書房新社、2022年)、『裏日本に燦然と輝く古代文化交流』(ヌース出版、2025年)、『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』(社会評論社、2025年)など。

【編者】

杉山 精一(すぎやま・せいいち)1962年生。静岡県伊東市出身。

現在 私立中高講師。

著作 『高校教員のための「歴史総合」ハンドブック』(共著、法律文化社、2025年)、『養護施設とボランティア ボランティアグループおもいつきの六〇年』(編著、揺籃社、2017年)、『歴史知と近代の光景』(編著、社会評論社、2014年)など。

米田 祐介(まいた・ゆうすけ)1980年青森県生まれ。

現在 東洋大学・東京電機大学・関東学院大学ほか非常勤講師。

著書 『なぜ生命倫理なのか――生と死をめぐる現代社会の見取図』(共著、大学教育出版、2024年)、『ケアの始まる場所――哲学・倫理学・社会学・教育学からの11章』(共著、ナカニシヤ出版、2015年)、『歴史知と近代の光景』(共著、社会評論社、2014年)など。

【執筆者】

入江 公康(いりえ・きみやす)

現在 複数大学にて非常勤講師。

業績 『眠られぬ労働者たち――新しきサンディカの思考』青土社2008年、『増補2版 現代社会用語集』新評論2025年など

尾﨑 綱賀(おざき・つなよし)1953年生まれ。

現在 世界史研究会・歴史知研究会(会員)。

業績 『日蓮-現世往成の意味』(世界書院、1999年)。『北条時宗と日蓮・蒙古襲来-末世・乱世・大難を生きる』(世界書院、2001年)。論文「日蓮の歴史観」(『世界史研究論叢』第11号、2022年)。

川島 祐一(かわしま・ゆういち)1982年群馬県生まれ。

現在 東京電機大学理工学部非常勤講師・元高校教員

著作 『高校教員のための「歴史総合」ハンドブックー教科書比較から見えてきたもの』(共著、法律文化社、2025年)、論文「信州ゆかりの普選運動の人びと―木下尚江・中村太八郎・降旗元太郎―」(『頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要115』、2023年)、「普選の父、中村太八郎と普通選挙運動-松本から東京へ-」(『世界史研究論叢』第14号、2024年)。

川本 隆(かわもと・たかし)、1962年生れ・新潟県出身。

現在 東洋大学・関東学院大学ほか非常勤講師

業績:『初期フォイエルバッハの理性と神秘』知泉書館(2017年)、「フォイエルバッハのルター論」桜文論叢第100巻(2019年)、「フォイエルバッハにとってのスピノザ」東洋大学大学院紀要第60集(2024年)

黒木 朋興(くろき・ともおき)フランス文学者。1969年埼玉県生まれ。

現在 慶応義塾大学他非常勤講師。

業績 『ロックと悪魔』(春秋社、2024年)、『マラルメと音楽――絶対音楽から象徴主義へ』(水声社、2013年)、「『悪魔のロベール』の悪魔表象 ―カトリックとプロテスタントの間に」in 澤田肇・佐藤朋之・黒木朋興・ 安川智子・岡田安樹浩 編『《悪魔のロベール》とパリ・オペラ座――19世紀グランド・オペラ研究』(ぎょうせい、2019年)。

佐久間 俊明(さくま・としあき) 1981年東京都生まれ。

現在 大阪府立山田高等学校教諭。

業績 『清沢洌の自由主義思想』(日本経済評論社,2015年)第4回名古屋大学水田賞受賞、「実践プラン 1920年代の社会と文化――モダンガールに着目して」『歴史地理教育』No.913,2020年8月。 『高校教員のための「歴史総合」ハンドブック――教科書比較から見えてきたもの』(共編著,法律文化社,2025年)

櫻井 広幸(さくらい・ひろゆき)

現在、立正大学心理学部准教授。

業績 論文「超臨場感テレワークシステムにおける遠隔コミュニケーション評価」(共著『国際ICT利用研究学会論文誌』第2巻第1号、2018年、国際ICT利用研究学会)、論文「直感的操作に基づくものづくりに向けて」(『日本官能評価学会誌』、2012年、日本官能評価学会)、著書『認知・行動のパースペクティブズ』(共著、おうふう、2010年)

篠原 敏昭(しのはら・としあき)、1949年生、佐賀県出身。

業績 論文「ラサールの労働者アジテーション 挑戦と挫折――モラル・パニック論による分析と叙述 (1)~(6)」(駒澤大学総合教育研究部外国語論集第24~29号、2018年3月~2020年9月)、論文「全ドイツ労働者協会におけるラサール崇拝の形成」(共著、川越修他編『思想史と社会史の弁証法』御茶の水書房、2007年)、論文「ネストロイの喜劇『一階と二階』の社会史的考察」(中央大学人文研編『ハプスブルク帝国のビーダーマイヤー』、中央大学出版部、2003年)

瀧津 伸(たきつ・しん) 1959年生まれ。

現在 福岡県立博多青松高等学校講師。

業績 『高校教員のための「歴史総合」ハンドブック〜教科書比較から見えてきたもの』共編著、法律文化社、2025年。「全国ドイツ中間層連盟創立に関する一考察〜20世紀初頭の中間層運動の一側面」『西洋史学論集』33号、1995年。「パリ講和会議」「日中戦争」『世界史研究論叢』第11号別冊〔歴史教科書比較調査研究〕、2022年。

谷山 和夫(たにやま・かずお)1952年生まれ。徳島県出身。

元桜美林大学リベラルアーツ学群教員

業績 「『マクベス』の多義性と内包的意味」(桜美林大学短期大学部紀要第39輯、2003年)、「ポーランドにおける『ハムレット』の系譜」(石塚正英・杉山精一共編『歴史知の未来性‐感性知と理性知を時間軸上で総合する試み‐』理想社、2004年)、『20世紀の俳優トレーニング』 アリソン・ホッジ編 (共訳)(2005) (而立書房)

田村 伊知朗(たむら・いちろう)1958年、香川県高松市生まれ。

現在 北海道教育大学名誉教授。

著書 『近代の揚棄と社会国家――初期カール・シュミットと初期カール・ナウヴェルクの政治思想』萌文社、2005年。Die Aufhebung des modernen Staates. Die politische Philosophie des jungen Edgar Bauer im deutschen Vormärz. Berlin: Logos Verlag 2005.『ドイツ路面電車ルネサンス――思想史と交通政策』論創社、2024年。

西貝 怜(にしがい・さとし)、1984年11月18日、東京生まれ。

現在、東京理科大学、東洋大学、相模女子大学、中央学院大学非常勤教員。

共著書に『東日本大震災後文学論』(南雲堂、2017年)、『ルネサンス・バロックのブックガイド』(工作舎、2019年)。論考に「文学文化研究と共にある生命倫理学の構築の試み」『相模女子大学紀要』(Vol. 87、2024年)。

宮崎 智絵(みやざき・ちえ)、熊本県出身。

現在 立正大学非常勤講師。

業績 『支配の政治理論』(共著・社会評論社、2018年)、『平等の哲学入門』(共著・社会評論社、2021年)、『インド沼』(集英社インターナショナル新書、2024年)

【主な内容】

まえがき 米田 祐介

序章 歴史知研究会の四半世紀 石塚 正英

第一部 歴史知への招待

歴史知的視座からみた共同社会と政治国家の関係――『アンチ・オイディプス』をヒントに 石塚 正英

「歴史でまなぶ」ということ 瀧津 伸

「歴史総合」で関東大震災を探究する――清沢洌の朝鮮人虐殺事件批判に着目して 佐久間 俊明

コロナ禍の“息苦しさ”が映し出すもの――歴史知からみる個人主義と分人主義 米田 祐介

第二部 現代の混迷を「視る」

日本とインドにおける感染症と宗教 宮崎 智絵

小説世界の飢餓と疫病――吉村昭『破船』における寒村の描き方 杉山 精一

革命のロジャヴァ、そのオートノミスム―女性・エコロジー・民主主義 入江 公康

「信」と「疑」の弁証法――柴田隆行氏の「連帯するエゴイズム」に寄せて 川本 隆

アジテーターの反戦小説――木下尚江『火の柱』の祈り 川島 祐一

第三部 歴史知の展開、感性知・科学知の諸相

マグリブ文化に垣間見える原初性――アウグスティヌスの母をヒントに 石塚 正英

魚豊『チ。―地球の運動について―』を読む――虚構としての科学史とそのマンガ表現をめぐって 西貝 怜

ジュール・コンバリュとモーリス・グリヴォー、ワグネリズムの中の絶対音楽 黒木 朋興

「絶対的現在性」の歴史叙述の可能性を求めて――フェルディナント・ラサール研究のなかで考えていること 篠原 敏昭

希望の宗教、日蓮=『法華経』のこと 尾﨑 綱賀

自著を語る:『ドイツ路面電車ルネサンス―思想史と交通政策』 田村 伊知朗

第四部 コロナ下の読書会─研究会のビブリオ・バトル「ブック・パーティ」

①(第3 回/ 2021.4)田上孝一『はじめての動物倫理学』(集英社新書) 宮崎 智絵

②(第5 回/ 2021.6)スティーブン・グリーンブラット、河合祥一郎訳『暴君―シェイクスピアの政治学』(岩波新書) 谷山 和夫

③(第6 回/ 2021.7)田中拓道『リベラルとは何か 17世紀自由主義から現代日本まで』(中公新書) 杉山 精一

④(第7 回/ 2021.8)季報『唯物論研究』第155号(2021年5月)特集「食の思想」 川本 隆

⑤(第8 回/ 2021.9)竹倉史人『土偶を読む』(晶文社) 石塚 正英

⑥(第9 回/ 2021.10) 山本浩貴『現代美術史――欧米、日本、トランスナショナル』(中公新書) 入江 公康

⑦(第11 回/ 2022.4)足達太郎・小塩海平・藤原辰史共著『農学と戦争―知られざる満洲報国農場』(岩波書店) 石塚 正英

⑧(第12 回/ 2022.5)海野涼子『エステラ・フィンチ評伝』(芙蓉書房) 石塚 正英

⑨(第13 回/ 2022.6)茂木謙之介『SNS天皇論――ポップカルチャー=スピリチュアリティと現代日本』(講談社) 佐久間 俊明

⑩(第14 回/ 2022.10)「現代社会を生き抜く教養教育」関連図書 石塚 正英

⑪(第17 回/ 2024.1)梅澤礼『犯罪へ至る心理』(光文社新書) 櫻井 広幸

⑫(第18 回/ 2024.6)稲垣諭『「くぐり抜け」の哲学』(講談社) 米田 祐介

あとがきにかえて 杉山 精一

|